中小企業にとって、人材の確保は大きな課題のひとつです。だが、少子化に伴い、若手人材はより大手企業に流れ、かつ高単価となるため、採用のハードルは年々高くなる一方です。このような状況の中、多くの企業がITの導入や自動化を検討しますが、それだけでは真の業務最適化にはなりません。本コラムでは、業務効率化の第一歩として必要な「役割分担の明確化」について解説します。

記事のポイント

- 業務最適化にはまず役割分担の明確化が必要

- 職位(役職)と業務(組織)の2軸での責任範囲を整理する

- 業務フローの整理後に初めてシステム導入や自動化の検討が有効になる

- 現場社員のパフォーマンス最大化が人材不足解決の近道

目次

ITの導入や自動化は、業務の最適化に直結しない

企業が人手不足を解消するために、ITの導入や自動化を検討することが多いですが、これを初手にすることは間違いです。ITの導入や自動化は、人手不足の解消をする手段の一つであり、それよりもまずは、現場の業務が現状スムーズに流れているかどうかのチェックが必要です。

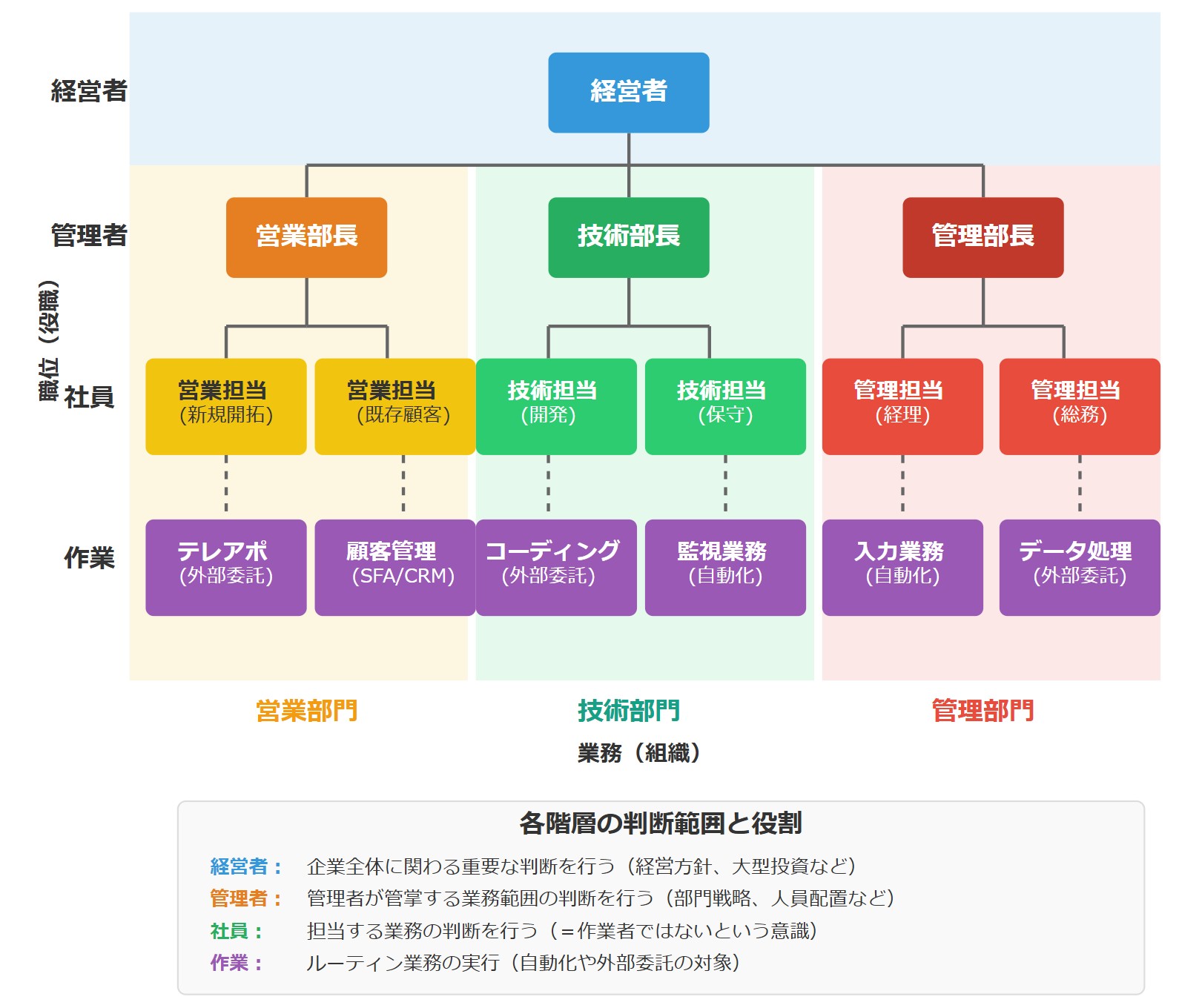

そのためには、「職位(役職)」と「業務(組織)」の2軸での責任範囲の明確化が重要となってきます。

経営者、管理者、社員の役割

企業内の社員は以下のように、職位によって判断する範囲が異なってきます:

- 経営者:企業全体に関わる重要な判断を行う

- 管理者(中間管理職):管理者が管掌する業務範囲の判断を行う

- 社員:担当する業務の判断を行う(=作業者ではない)

この範囲を誤ってしまうと、現場での判断が遅くなる、あるいは判断に誤りが多くなってしまう、などが発生します。また、社員間のトラブルも発生しやすくなります。

よく、「上司は部下を見守ることが仕事」というフレーズを耳にしますが、これは言い換えれば「余計な手出しをしない」ということが大切だということです。一点、社員は作業者ではない、ということの詳細に関しては後述します。

組織整備、業務フローの整理の必要性

前項の職位による権限の範囲の整備を行うことと同時に、業務の範囲の整理、つまり組織の整理も必要です。営業部門、技術部門、バックオフィスが分かれている場合は、その範囲を明確にし、各部門長さらには各社員が担当する作業範囲を明確にしておくことで、業務がスムーズに流れるようになります。

また、業務フローの整備も重要です。本来動くべき部署、社員が動かず、他部署が介入したり、フローをスキップしていたりすることで、業務の遅延やトラブルのもととなることが多いのです。職位と同様、業務も、余計な手出しはしないことが肝要です。

システム導入、自動化、外部業者への委託の検討

業務フローが整理されることで、はじめて、システム導入や自動化の検討をすることが可能となります。なぜなら、整理されていないと、導入による費用対効果が算出できないからです。これがこのコラムで最も重要なポイントです。

業務フローを整理すると、業務効率が悪い部分が見つかります。この業務にかかっているコストを算出し、その業務に対し、設備投資を行い、その投資対効果を測定して、はじめて業務効率化と言えるのです。

システム導入以外にも、外部業者への委託も検討のスコープにはいります。「餅は餅屋」という言葉があるように、専門性の高い業務は専門業者に任せることで効率化できる場合も多いのです。

前項の通り、社員の主たる仕事は、作業をすることではなく、担当する業務の判断を行うことです。どの部分に手間がかかるか、最も実感しているのは現場の社員です。

その社員が、さらに活躍できる、効率よく仕事ができるようにするのが、管理者あるいは経営者の仕事です。社員の作業を自動化、あるいは外部業者に委託することで、社員の手を空けて、社員の業務範囲を拡げる。これが、真の意味での業務効率化なのです。

まとめ:業務に対する意識改革が重要

業務効率化のためには、これまで述べたように、各社員の担当範囲を明確化し、各社員が自分の担当範囲の業務に責任を持ち、相手の責任範囲には余計な手出しをせず、日々の業務をこなすことが重要です。

経営者や管理者は、時折、自分の管掌領域で業務がスムーズに流れているかどうかをチェックすることが必要です。特に、プレイヤー型の経営者、管理者は、その点がおろそかになってしまいがちなので、注意した方がいいと思われます。

中途採用に期待せず、現場の社員のパフォーマンスを最大化し、成長を促すことが、中小企業の人材不足を解決する近道なのです。