企業でITを活用する際、セキュリティやバックアップ、IT利用ルールなど、様々な要素を整備する必要があります。特に中小企業においては、限られたリソースの中で優先順位をつけて整備を行うことが重要です。優先順位を誤ると、せっかく投資をしたにもかかわらず、業務に支障が出てしまうという残念な結果になることも少なくありません。

本記事では、様々なIT投資の中でも最も重要な「バックアップ」について、その考え方と具体的な実践方法をご紹介します。セキュリティ対策や最新技術の導入に目が行きがちですが、実は地味ながらも最も基本的なバックアップこそが、企業のIT基盤を支える土台となるものなのです。

記事のポイント

- データの喪失は事業継続に大きな影響を与えるため、バックアップは最優先事項

- バックアップの設計には頻度、保存場所、データ量を考慮する必要がある

- 定期的なデータ復旧手順のチェックとBCP-DRの実践が重要

目次

バックアップの不備が経営に直結するよくある例

“ある中小製造業のB社では、先日のシステム障害でサーバーが故障し、過去3年分の顧客データと生産管理データが失われました。バックアップについては「何かしら取っている」という認識でしたが、実際には正しく設定されておらず、データの復旧ができませんでした。結果として、取引先への納期遅延が発生し、損害賠償の問題にまで発展してしまいました。”

このような事態は、適切なバックアップ管理があれば防げたものです。「バックアップを設定した」という安心感から、実際に事故が発生した際に役に立たなかったという事例はよく耳にします。

なぜバックアップが最も重要なのか?

ITに関わる様々な対策の中で、バックアップが最優先とされる理由は明確です。その主な理由を見ていきましょう。

データロストからの復旧に最も時間がかかる

システムトラブルが発生した際、ハードウェアの復旧やネットワークの再構築は、適切な技術者がいれば比較的短時間で完了することが多いです。しかし、データが失われてしまった場合、それを再度作成したり収集したりするのは膨大な時間と労力を要します。特に長期間にわたって蓄積された顧客データや業務ノウハウなどは、一朝一夕に再現できるものではありません。

総務省の調査によれば、重要データを喪失した企業の約4割が1年以内に経営危機に直面すると言われています。データロストは、まさに企業存続にかかわる重大リスクなのです。

セキュリティとバックアップの優先順位

セキュリティ対策も非常に重要ですが、セキュリティインシデントが発生した場合でも、適切なバックアップがあれば、システムを再構築し、データを復元することが可能です。つまり、最悪の場合でもバックアップからの復旧という選択肢が残されています。

一方、バックアップが存在しない場合、どれだけ優れたセキュリティ対策を施していても、一度データが失われてしまえば取り返しがつきません。このことからも、バックアップの優先度の高さがお分かりいただけるでしょう。

事業継続性の確保

企業活動において、データは最も重要な資産の一つです。販売履歴、顧客情報、製品設計図、財務データなど、これらのデータがなければ日常業務すら継続できない企業も少なくありません。バックアップは、こうした重要データを守り、事業継続性を確保するための最後の砦なのです。

バックアップの設計:効果的な方法とは

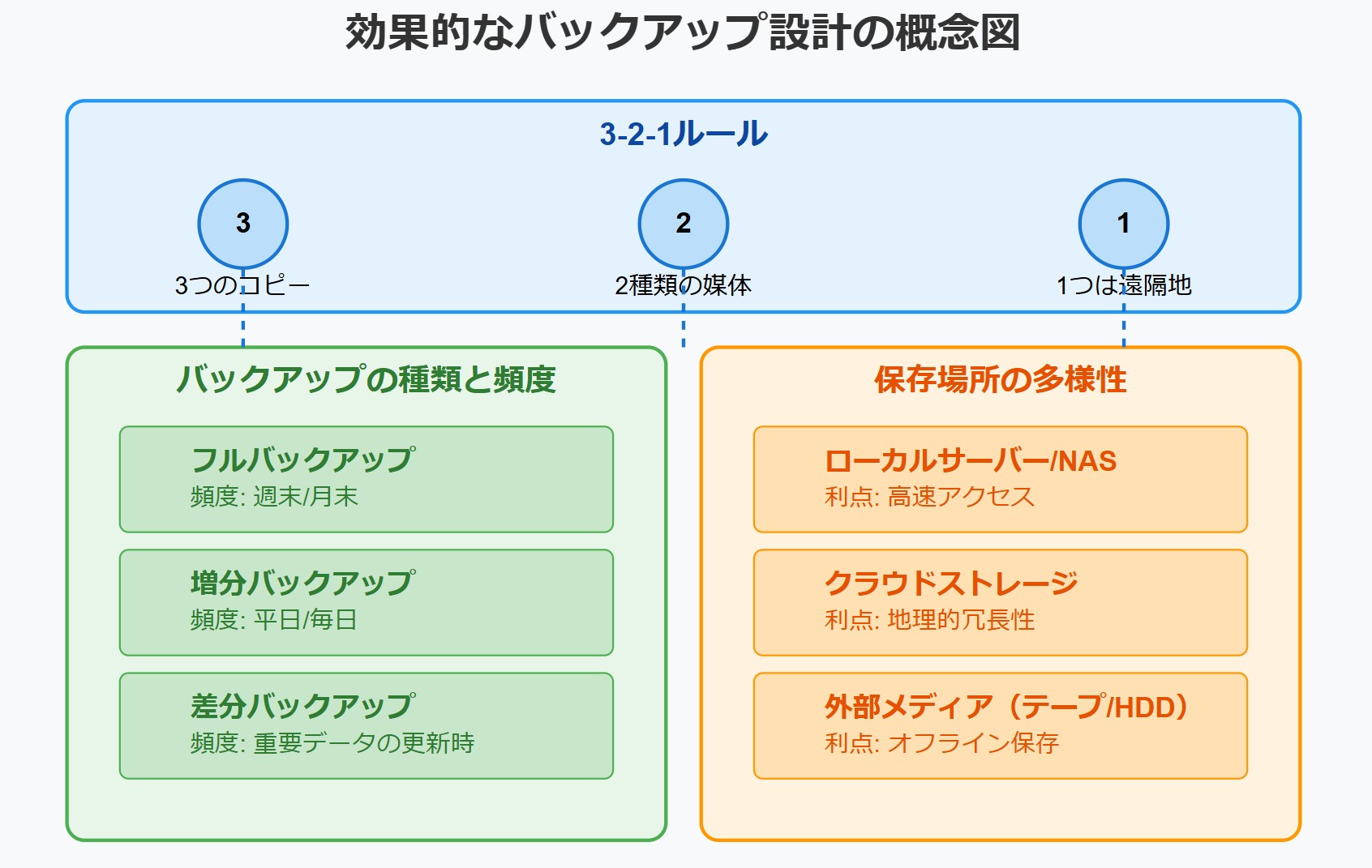

バックアップと一言で言っても、その設計方法によって効果や効率は大きく変わります。単に「バックアップを取っている」というだけでは不十分で、様々な要素を考慮した適切な設計が必要です。

バックアップの頻度設計

バックアップの頻度は、データの重要性と更新頻度に基づいて決定する必要があります。例えば:

- 日次バックアップ:日々更新される重要な業務データ(販売データ、顧客情報など)

- 週次バックアップ:比較的更新頻度が低い業務文書や社内資料

- 月次バックアップ:ほとんど更新されない参照用データや過去の記録

また、バックアップスケジュールを組む際は、業務の繁忙時間を避け、システムへの負荷が少ない時間帯(深夜や早朝など)に設定するのが一般的です。自動化されたスケジュールを組むことで、人的ミスも減らすことができます。

保管場所の選定

バックアップデータの保管場所も重要な検討事項です。主な選択肢とその特徴を比較してみましょう:

-

ローカルのファイルサーバー:

- メリット:アクセスが速い、初期コストが比較的低い

- デメリット:災害やハードウェア障害に弱い、物理的なメンテナンスが必要

-

クラウドストレージ:

- メリット:地理的な冗長性がある、物理的な管理の必要がない

- デメリット:アクセス速度が遅い場合がある、月額コストが発生する

-

外部メディア(テープ、外付けHDDなど):

- メリット:オフラインでの保管が可能、比較的低コスト

- デメリット:復元に時間がかかる、メディアの経年劣化がある

理想的なのは、これらを組み合わせた多層的なバックアップ戦略です。例えば、日次バックアップはローカルサーバーに、週次バックアップはクラウドに、そして月次の完全バックアップは外部メディアに保存するといった方法が考えられます。

データ量の考慮

バックアップ設計では、データ量も重要な考慮事項です。特にデザイン業界や映像制作業界など、大容量データを扱う業種では、数十TBものデータを維持管理する必要がある場合もあります。

このような場合、単純にすべてのデータを同じ頻度でバックアップすると、コストが膨大になる可能性があります。データの重要度や更新頻度に応じて、バックアップ対象を階層化することが効果的です。例えば:

- 進行中のプロジェクトデータ → 高頻度でバックアップ

- 完了したプロジェクトのマスターデータ → 中頻度でバックアップ

- 過去の参照用データ → 低頻度でバックアップまたはアーカイブ

また、増分バックアップや差分バックアップなどの技術を活用することで、バックアップに必要なストレージ容量を削減することも可能です。

データ復旧手順のチェック:忘れてはならない重要ステップ

バックアップを取得しているだけでは不十分です。実際に必要な時にデータを復旧できなければ、バックアップの意味がありません。多くの企業が陥りがちな落とし穴が、この「復旧手順の検証」を怠ることです。

復旧手順のマニュアル化

いざという時に混乱なくデータを復旧するためには、明確な手順書が不可欠です。復旧手順を詳細にマニュアル化し、以下の内容を含めることをお勧めします:

- バックアップの種類と保存場所の一覧

- 復旧に必要なソフトウェアやツールの情報

- ステップバイステップの復旧手順

- 復旧にかかる予想時間

- トラブルシューティングのガイドライン

- 緊急連絡先(IT担当者、ベンダーのサポート窓口など)

このマニュアルは紙と電子の両方の形式で保管し、IT担当者だけでなく、経営層や部門責任者も内容を理解しておくことが望ましいでしょう。

定期的な復旧テスト

バックアップが正常に機能しているかを確認するために、定期的な復旧テストを実施することが重要です。これは災害訓練のようなもので、実際のデータロスト時に慌てないための準備となります。

- 四半期に一度など、定期的にテストの機会を設ける

- サンプルデータではなく、実際の業務データの一部を用いてテストする

- 復旧作業の時間を計測し、目標復旧時間(RTO)内に完了するか確認する

- 復旧したデータが正しく機能するか(ファイルが開けるか、アプリケーションが動作するかなど)を検証する

テストの結果、問題が見つかった場合は、バックアップ方法や復旧手順を見直し、改善策を講じることが大切です。

バックアップソフトウェアの特性理解

特に専用のバックアップソフトウェアを使用している場合は、その特性を十分に理解しておく必要があります。多くのバックアップソフトウェアでは、複数のファイルやカタログファイルがないと正常に復元できないことがあります。

例えば、以下のような点に注意が必要です:

- バックアップソフトウェア自体のインストーラーやライセンスキーの保管

- カタログファイルや設定ファイルのバックアップ

- バックアップソフトウェアのバージョン互換性

- 部分復元と完全復元の手順の違い

これらの情報は、上述のマニュアルに詳細に記載しておくべきです。また、IT担当者が交代する際には、必ず引継ぎ事項に含めるようにしましょう。

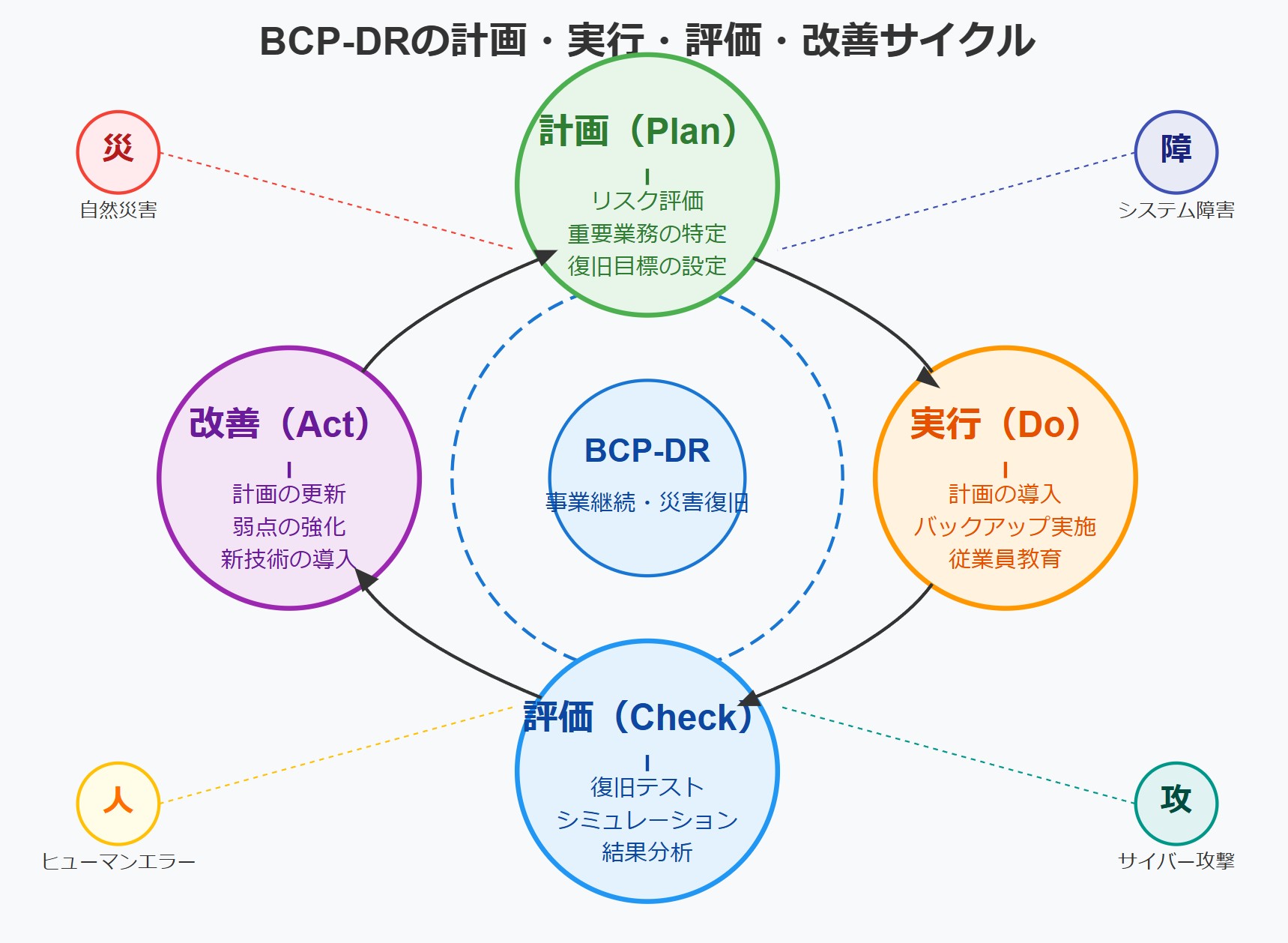

BCP-DRを実践しましょう:災害時の事業継続対策

BCP-DRとは何か

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とDR(Disaster Recovery:災害復旧)は、災害や重大なシステム障害が発生した際にも、企業の事業活動を継続または迅速に復旧するための計画と対策です。

BCPは主に「事業をどのように継続するか」に焦点を当て、DRはより具体的に「ITシステムやデータをどのように復旧するか」に焦点を当てています。バックアップは、このBCP-DRの中核を成す重要な要素です。

地理的冗長性の確保

効果的なBCP-DRを実践するためには、バックアップデータを複数の場所に保管することが不可欠です。特に大規模な自然災害(地震、洪水、火災など)を考慮すると、物理的に離れた場所にデータを保管する「地理的冗長性」が重要になります。

例えば、関西地方に本社がある企業であれば、バックアップデータの一部を関東以北や九州などの遠隔地に保管することが望ましいでしょう。これにより、広域災害が発生した場合でも、重要データを失うリスクを大幅に減らすことができます。

具体的な方法としては:

- クラウドストレージを活用し、異なるリージョンにデータを保存する

- 遠隔地のデータセンターにバックアップサーバーを設置する

- グループ企業や取引先との相互バックアップ協定を結ぶ

- バックアップメディアを定期的に遠隔地のセキュアな施設に輸送する

これらの方法を組み合わせることで、より堅牢なBCP-DR体制を構築することができます。

BCP-DRの実装手順

中小企業でもBCP-DRを効果的に実装するための基本的な手順は以下の通りです:

- リスク評価:自社が直面する可能性のあるリスク(自然災害、システム障害、サイバー攻撃など)を特定し、その影響度を評価する

- 重要業務の特定:事業継続のために最低限必要な業務プロセスとそれに関連するITシステム・データを特定する

- 復旧目標の設定:目標復旧時間(RTO)と目標復旧時点(RPO)を設定する

- バックアップ戦略の策定:上記を踏まえた効果的なバックアップ戦略を策定する

- 復旧手順の策定:詳細な復旧手順を文書化する

- 定期的なテストと改善:計画の実効性を確認するためのテストを実施し、必要に応じて改善を行う

これらの手順はITシステムだけでなく、人員、施設、サプライチェーンなど、事業継続に関わるすべての要素を考慮して計画することが理想的です。

まとめ:データが残っていれば何とかなる

本記事では、企業のIT環境における最も重要な要素の一つである「バックアップ」について解説してきました。バックアップは地味な存在かもしれませんが、事業継続性を確保する上で非常に重要な役割を果たします。

経営者の皆様には、ぜひ自社のバックアップ体制がどうなっているかを把握していただきたいと思います。「何かしらのバックアップは取っているはず」という曖昧な認識ではなく、以下のポイントを確認することをお勧めします:

- 重要なデータはすべてバックアップの対象になっているか

- バックアップの頻度は適切か

- バックアップは複数の場所(特に地理的に離れた場所)に保管されているか

- バックアップからの復旧手順は文書化され、テストされているか

- BCP-DRの観点からの対策は講じられているか

最後に、「データが残っていれば何とかなる」という言葉を肝に銘じておいてください。システムは再構築できても、長年蓄積してきた重要データは一朝一夕には取り戻せません。適切なバックアップ対策は、企業にとって最も費用対効果の高い「保険」の一つと言えるでしょう。

当社では、お客様の業種や規模、予算に合わせたカスタマイズされたバックアップソリューションをご提案しています。バックアップ体制に不安がある場合は、ぜひ一度ご相談ください。